まずはJAMMA規格の基板を動かしてみる

冒頭で上げた稼働させたい目標ゲームのうち、バーチャファイター以外はJAMMA規格の基板です。

(後に制定された新JAMMA規格(JVS規格)との対比で旧JAMMA規格と呼ばれることもありますが、当サイトではJAMMA規格と記載します)

昔のアーケード機器はそれぞれが独自仕様だったため、メーカーや基板ごとに専用ハーネスを作る必要があり、入れ替えも大変だったようです。

そこで作られたのがJAMMA規格というわけですね。

標準化規格が広まったおかげで、JAMMA規格用の配線をしておけば基板を差し替えるだけで動作させることができるのです。とても便利ですね!

ゲームセンターの店員さんにとっても便利ですが、家庭でアーケード基板を楽しむ側にとってもとてもうれしい話です。

JAMMA規格のハーネスを作製しておけば、基板を購入するたびに専用ハーネスを作製しなくてもよいのですから。

そこでまずはJAMMA規格の基板を動かすための環境を作ることにします。

テスト基板の入手

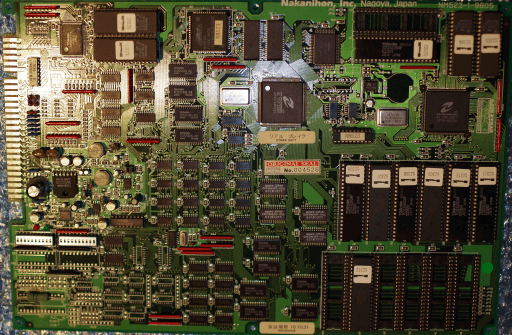

高価な基盤で動作テストするといきなり故障して悲しい思いをする可能性があるため、まずはテスト用の基板を入手してきました。

JAMMA規格で安いテスト用基板ということで当初はクイズゲームを購入しようと考えていました。

しかしレバーのテストもできた方が良いということと、ちょうどセール期間だったこともあってリアルブレイクというビリヤードゲームを購入してきました。

実際に配線してテストしてみると、レバーの確認もできるというのは便利ですね(特に5pinコネクターではなくファストン端子の場合)。

レバーの上下左右をつなぎ間違えることがよくあるのです。

動作確認用の配線

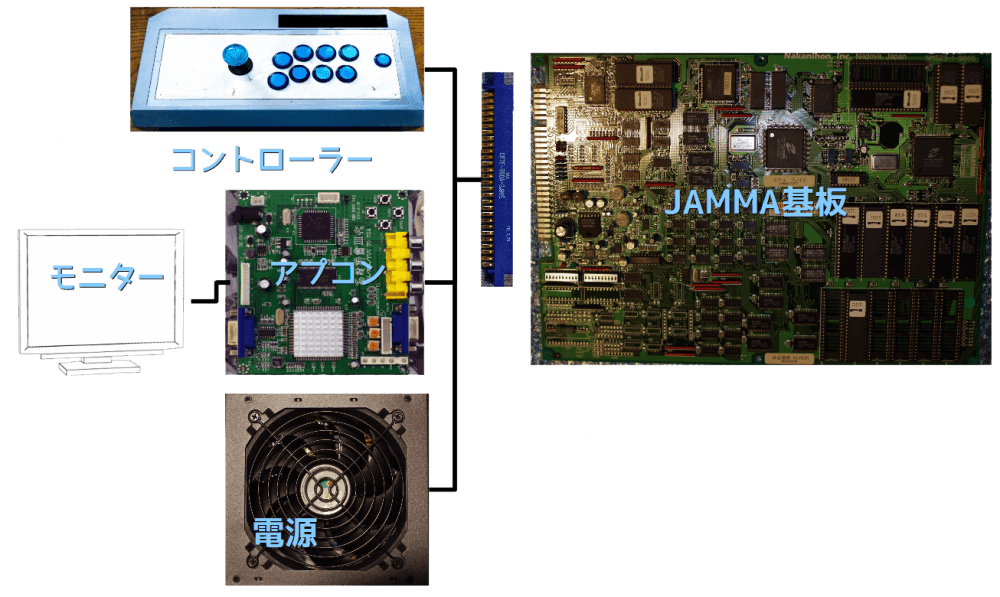

配線イメージ

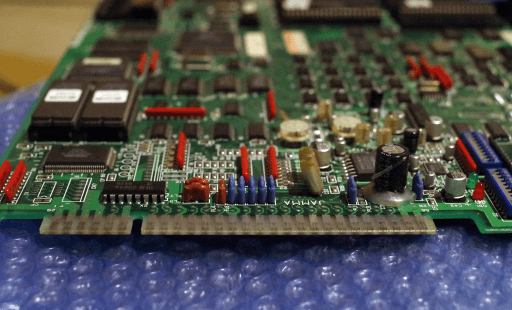

JAMMA規格の56pinエッジコネクター

56pinエッジコネクター

基板から片面28pinずつ合計56pinが出ていて、これをハーネスと呼ばれる配線を使って筐体と接続します。

筐体はモニター・コントローラー・電源等で構成されていますから、エッジコネクターにも映像や音声の出力・レバーやボタンの入力・電源(+5V,+12Vなど)等のピンがあり、どの位置のピンではどのような信号を送るのかが規格化されています。

56pinエッジコネクターのピン配置についてはネット検索すればたくさん情報が手に入ります(アーケードハーネス配線データベースさんなど)。

当初ビデオGNDに何を接続すればいいのかわからなかったのですが、ビデオ信号の基準となる電位がとれればいいので、通常のGNDピンと同じものを接続してあげれば良いようです。

今回はゲームセンターに置いてあるような筐体を使わずに、コントロールボックス的なものを作ろうとしていますので、ハーネスも半田付けで作製することになります。

電源系は故障(下手したら火災)につながるためしっかりと行うとして、その他はいきなり完成を目指さずに、まずは画面出力系だけ接続して確認し、操作系の配線は後に回す、など必要なものからテストしていっても良いと思います(少しずつでも進展があるとモチベーションが上がりますし)。

ATX電源を単体で使用するために

昔パソコンの電源がAT電源だった頃は、電源のオン/オフの際に必ず電源スイッチを押す必要がありました。

一方、現在主流のATX電源はOS側でシャットダウンを行うと自動的に電源も落ちたりします。

パソコンの電源として使う場合はとても便利な機能なのですが、単体で使う場合には工夫が必要となります。

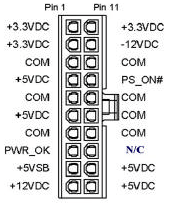

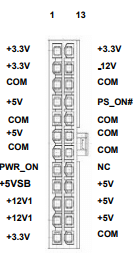

PS_ON#ピンとGND(COM)を接続してあげないと電源が入らないんですね。

ATX電源のメインコネクターには20pinのものと24pinのものがあります。

PS_ON#とGND(COM)は使わない配線や半田などで常時接続させておくようにします。

接続させた場合は電源ケーブルの抜き差しでオン/オフを行います。

もしくはPS_ON#とGND(COM)の間に電源スイッチを付けるか、このような手元スイッチがあると便利かもしれませんね。

モニターへの出力

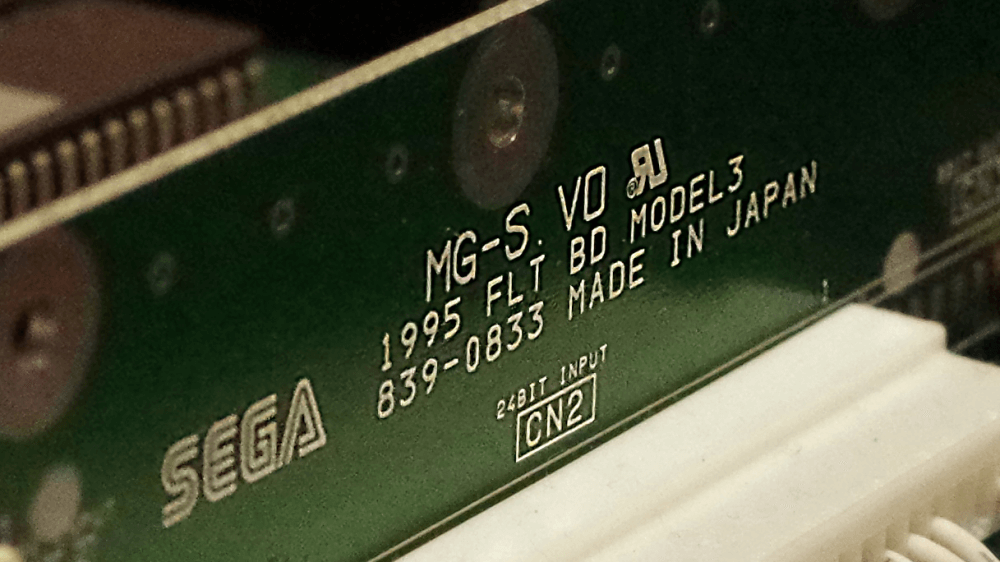

テスト用に使用したモニターはオンラインバーチャ仲間にいただいたアナログRGB入力の液晶モニターです。

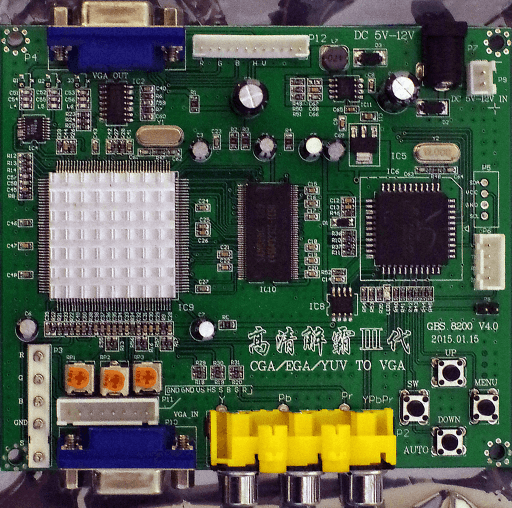

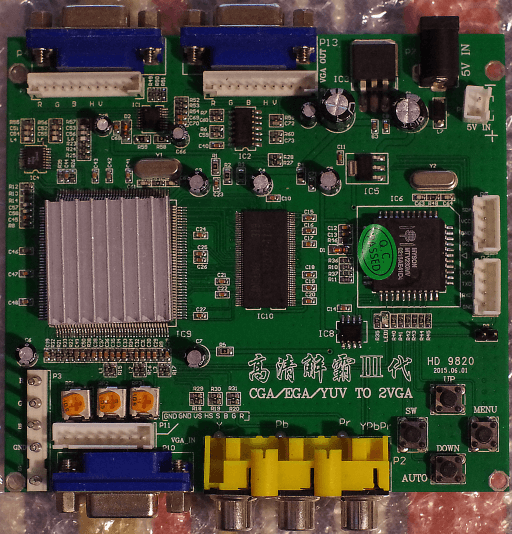

アナログRGBで出力できるということで、まずはこの頃ネット通販界を賑わせていた中華製のアップスキャンコンバーターを使用してみることにしました。

GBS-8200

HD-9820

このコンバーターには以下のようなメリットがあります。

- 2000-3000円で購入できるため非常にお財布にやさしい

- 基板にミニD-SUB15pinコネクタがついているセガのmodel2,3基板とは市販のケーブルで簡単に接続できる

- JAMMAハーネスへの接続も容易(同期信号はC-SYNCで良いためただつなぐだけ)

デメリットとしては以下があります。

- 細かい設定ができないため映らないものもある(ようだ)

- HDMI出力はできないため用途によってはD-SUB15pin⇒HDMIコンバーターが必要

なぜ同種のコンバーターを2枚持っているか・・・というのはまた後程。

動作確認

接続が終わりドキドキしながら電源オン!

無事動きました!

テスト基板での動作確認は成功。ちゃんと映っています。

この段階ではまだコントローラーも仮配線なので、動作確認はできても遊べる状態ではありませんでした。

そのためアップスキャンコンバーターの遅延については確認できていません。

ゲームのいろいろ

ゲームのいろいろ